Anne Schneider: Seit vielen Jahren pflegst du ein persönliches Fotoarchiv von Landschaftsfragmenten und Situationen in der Natur. Wie kam es dazu und wie wählst du deine Motive?

Anna Gille: Gezielt sammle ich diese Landschaften und Naturorte seit 2011. Es sind zum einen Orte, die ich aufsuche, weil sie mich inhaltlich interessieren, und zum anderen Motive, die mir zufällig begegnen. Besonders reizen mich die Landschaftssituationen, in denen Gestaltung und Wildwuchs aufeinandertreffen, und bei denen die menschliche Hand mal mehr, mal weniger sichtbar ist.

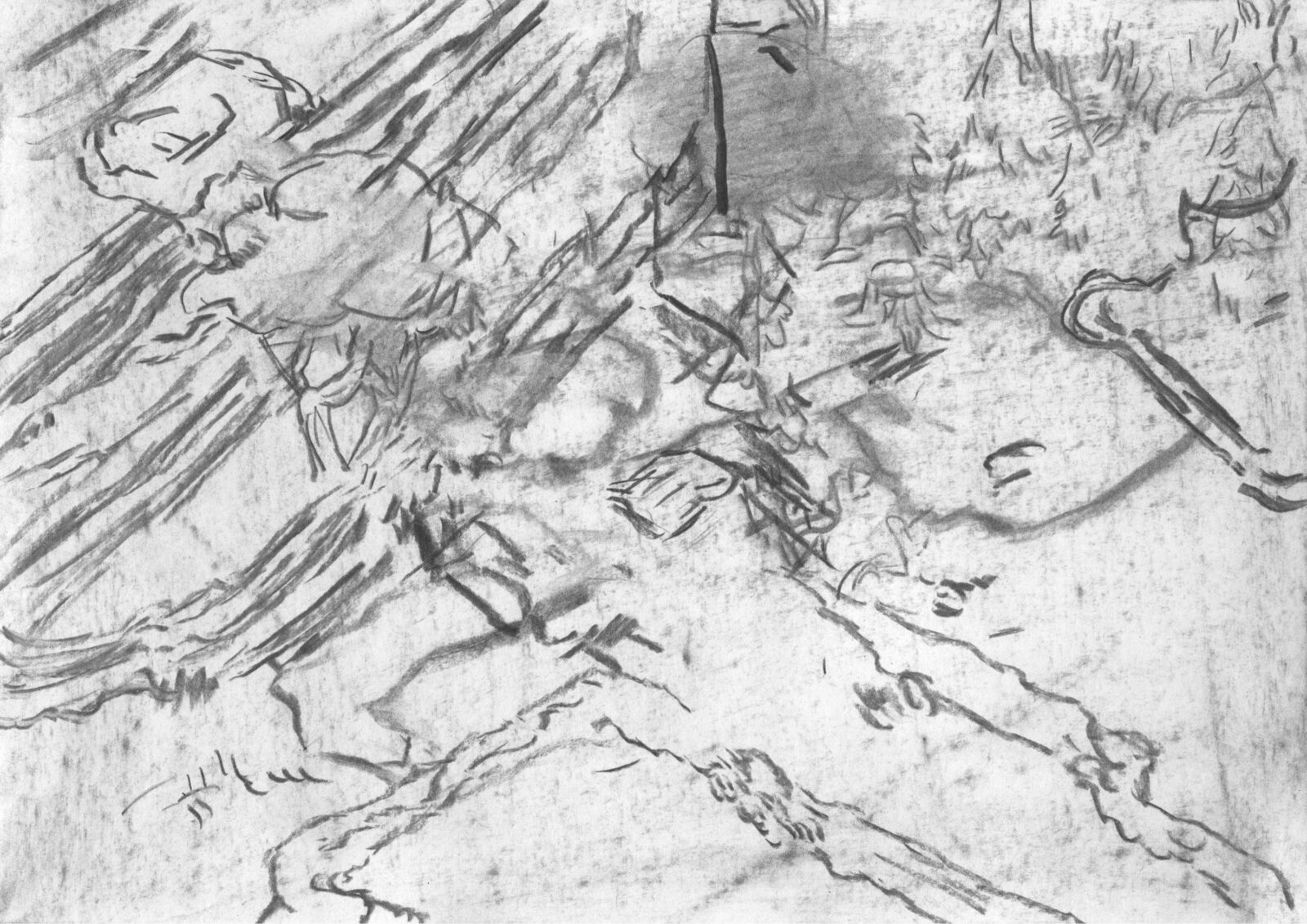

Im Großen und Ganzen ist die Motivation, eine bestimmte landschaftliche Szene aufzunehmen / mitzunehmen, eine unmittelbare und intuitive. Ich nutze die Welt, die mich umgibt, als Material. Das Fotografieren der Motive ist für mich vor allem ein Sammeln von Strukturen, von Kontrasten, von Licht und Schatten, von grafischen Elementen, Konstellationen und Kompositionen, die als Ausgangspunkte für meine Zeichnungen dienen.

*

AS: Wie arbeitest du für deine Zeichnungen mit dieser Sammlung weiter?

AG: Oft geht es am Ende in den teilweise sehr abstrakten Arbeiten gar nicht mehr um den konkreten Ort selbst, sondern ich nutze dessen strukturelle Eigenschaften, um etwas Neues entstehen zu lassen. Die Natur liefert mir sozusagen die grafischen Erfindungen und Ideen, auf die ich in dieser Fülle nie kommen würde.

*

AS: Wie du sagst, sind viele deiner Arbeiten im Ergebnis sehr abstrakt, auch wenn sie von einer konkreten Situation ausgehen. Oft lassen sich erst bei längerer Betrachtung räumliche Bezüge erkennen, und es bleibt vage, ob diese von der Vorstellungskraft der Betrachtenden selbst konstruiert oder wirklich im Bild angelegt sind. Wie weit kann man sich vom Bild einer Landschaft entfernen, ohne dass sie aufhört, Landschaft zu sein?

AG: Mich interessieren die eher unspektakulären und unspezifischen Orte und Szenerien, die einen großen Formenreichtum oder eine besondere Farbigkeit besitzen. Oft sind die Motive horizontlos und häufig im Hochformat angelegt. Dadurch entsteht bereits eine gewisse Entfernung vom klassischen Landschaftsbild, das eher durch räumliche Tiefe und eine sichtbare Horizontlinie geprägt ist, hin zu Abstraktion und Fläche. Dennoch gibt es in allen meinen Arbeiten einen Naturbezug – mal mehr, mal weniger sichtbar.

*

Leoni Fischer: In einem unserer Gespräche hast du gesagt, dass es dir manchmal so vorkommt, als würdest du Landschaften von hier nach dort schleppen. Was meinst du damit?

AG: Oft landen die Aufnahmen eines bestimmten Ortes für Wochen, Monate oder sogar Jahre in meinem Archiv. Um den strukturellen Kern eines Motivs erfassen zu können, brauche ich oft sowohl den räumlichen als auch den zeitlichen Abstand dazu. So verwandelt sich die unmittelbare Naturerfahrung in eine Art Landschaftsgedächtnis.

Ich glaube, mein Blick ist immer auch an meinen persönlichen Landschaftserfahrungen ausgerichtet, die teils ganz unterbewusst vorhanden sind. So ist die Landschaft meiner Kindheit zu einer inneren Landschaft geworden, die ich sicher unbewusst immer wieder zu reproduzieren versuche.

*

LF: Du hast im Vorlauf der Ausstellung vier Wochen in Dessau verbracht und hier an deinen Arbeiten für die Ausstellung auf der Raumbühne des Bauhaus Museums Dessau gearbeitet. Welche Eindrücke hast du gewonnen? Gibt es Orte hier, die Teil deines Landschaftsgedächtnisses geworden sind?

AG: Auf jeden Fall. Auch hier sind mir vor allem die unspektakulären Situationen im Gedächtnis geblieben. Zum Beispiel die jetzt im Winter sehr grafisch wirkende Birkenallee, die den Parkplatz hinter dem Bauhaus Gebäude begrenzt, oder auch eine kleine private Fußwegbepflanzung in der Gropiusallee. Und dann natürlich die Kiefern rund um die Meisterhäuser!

*

LF: Welche Bedeutung haben für dich Papier und Kohle im Zusammenhang mit deiner Kunst?

AG: Für mich sind es die idealen Materialien, nicht nur, weil sie – hergestellt aus Pflanzen – direkt in Beziehung zu meinen Motiven stehen, sondern auch, weil sie so elementar sind. Verkohlte Äste und Zweige, Papier und Baumwolle dienen von alters her als Zeichenmaterialien und Bildträger. Sie stehen daher für mich in gewisser Weise für das Zeichnen selbst.

*

LF: Der Soziologe Lucius Burckhardt, der viel über Landschaft, Natur und ihre Darstellung nachgedacht hat, behauptet: Es ist unmöglich, hässliche Landschaften zu zeichnen. Stimmt das?

AG: Als ich begonnen habe, Landschaften aus Computerspielen als Ausgangspunkte für meine Arbeiten zu nutzen, bin ich oft mit der Frage konfrontiert worden: Wieso zeichnest du seltsam verpixelte Landschaften aus Ego-Shootern? Aber für mich stellte sich die Frage gar nicht, denn am Ende ist alles Anregung und Material – ob nun gemeinhin als schön oder hässlich, angenehm oder unangenehm konnotiert. Und die Frage könnte ja auch sein: Warum sehen wir unsere Umgebung überhaupt als Landschaft? Und warum empfinden wir diese gemeinhin als schön?

*

LF: Auf der zehn Meter langen Wand auf der Raumbühne des Bauhaus Museums Dessau hast du eine wandfüllende Darstellung geschaffen, auf der unzählige Einzelbilder zueinander in Beziehung gesetzt sind. Wie fügt sich die Komposition zusammen, und welche Bezüge entstehen aus diesen Nachbarschaften?

AG: Die Komposition besteht aus etwas mehr als 200 einzelnen Motiven, die chronologisch von links oben bis rechts unten angeordnet sind. Die ersten stammen aus der Anfangszeit meiner Sammlung, die letzten sind ganz aktuell und zeigen das Georgium hier in Dessau. Ich habe Motive ausgewählt, die eine in sich geschlossene Form bilden, also erkennbar aus ganz bestimmten Naturelementen zusammengesetzt sind. Es ging mir um kulissenartige Szenen und pflanzliche Protagonisten, die nun die Besetzung der Raumbühne bilden.

Durch die Art und Weise, wie diese zueinanderstehen, entstehen Weißräume und Leerstellen, die dazu einladen, zwischen ihnen hindurchzuspazieren. In der Zusammenstellung tritt nun zusammen auf, was zeitlich und räumlich eigentlich weit entfernt voneinander existiert.

*

LF: Beim Betrachten deiner Zeichnungen macht es einen Unterschied, ob man sich nah an ein einzelnes Blatt heranbewegt beziehungsweise um eine Serie herumgeht, wie im Zwischenspiel, oder von Weitem auf das große Wandbild auf der Raumbühne zugeht. Inwiefern legst du diese Körper-Werk-Beziehungen in deiner Arbeit gezielt oder intuitiv an?

AG: In der Regel bevorzuge ich das kleine Format. Ich mag die Intimität, die entsteht, wenn man sich einer Arbeit nähern muss und man nicht durch deren schiere Größe überwältigt ist, sondern sie Kraft aus sich selbst heraus entwickelt. Außerdem ist mir beim Zeichnen wichtig, dass Strichstärke und Format in einem guten Verhältnis stehen. Daher war mir schnell klar, dass die Arbeit auf der Raumbühne eine Komposition aus vielen kleineren Elementen werden musste, die dann ein Ganzes – eine Art Überlandschaft – bilden. Aus der Ferne betrachtet liegt das Augenmerk dann vor allem auf der Konstellation der Einzelteile zueinander und auf deren Vielfalt im Ähnlichen.