Die internationale Konferenz unter dem Motto „Bauhaus Matters“ befragt die materiale und ideelle Substanz des Bauhauses und dessen Rolle innerhalb der Erzählungen der Architekturmoderne.

In drei Themenblöcken unternehmen Vorträge und Podien Tiefenbohrungen im ikonischen Gebäude. Diese könnten beispielhaft für den künftigen Umgang mit dem Bauhausgebäude sein. Gleichzeitig dienen sie als Einladung, im Dialog mit dem baulichen Erbe des Bauhauses Ansätze für das Bauen der Gegenwart zu diskutieren.

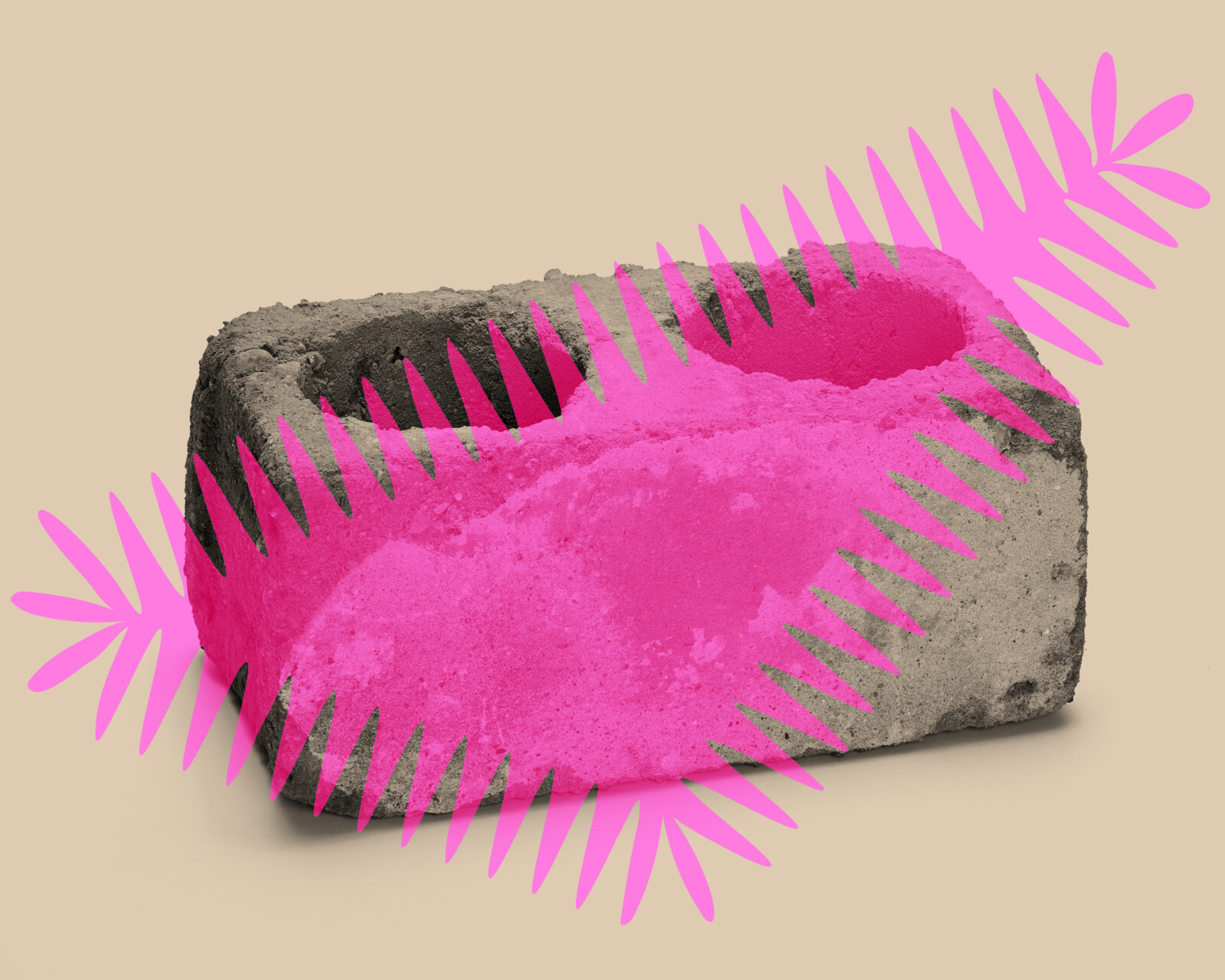

Das Bauhaus Jubiläum 2026 wird mit drei Ausstellungen im historischen Werkstattflügel des Schulgebäudes die in der Bauhausgeschichte und Rezeption bisher weniger bedachten materialen Grundlagen des ikonischen Baus erkunden. Stahl, Glas und Beton galten damals als richtungsweisende Baustoffe für die moderne Industriegesellschaft. Während deren kulturelle Implikationen und Bedeutungsaufladungen in der Architekturgeschichte der Moderne vielfach untersucht und thematisiert worden sind, blieben die wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Zusammenhänge dieser Materialien unberücksichtigt. Heute sind die Bauten der klassischen Moderne, als deren hervorragender Repräsentant das Bauhausgebäude in Dessau gilt, gerade aufgrund ihrer Materialität problematisch geworden. Die in den 1920er Jahren gepriesene “Leichtigkeit” des Gebäudes hatte eine längere Debatte um eine neue Architektur bzw. Baukunst zum Hintergrund, die mit den neuen industriell gefertigten Baustoffen auch eine vollkommen neue Form von Raum als gebautem Ausdruck einer von den Dynamiken der Mechanisierung bestimmten Gesellschaft verband. Zugleich sind es eben jene industriell hergestellten und auf dem Raubbau von Ökosystemen und natürlichen Ressourcen gründenden Materialien, die ihren Siegeszug in der Bauwirtschaft des 20. Jahrhunderts feierten und zugleich massiv zu den wachsenden Schädigungen von Klima und Umwelt beitrugen, mit deren planetarischen Konsequenzen wir heute konfrontiert sind. Auch die oft mit kolonialen Ausbeutungsstrukturen verwobenen Produktionsstandorte und globalen Handelswege dieser Materialien blieben unberücksichtigt.

Mit dem Blick auf die Materialien des Bauhauses will die Konferenz einen Beitrag zur Neuperspektivierung der Erzählungen der Architekturmoderne leisten. Dabei geht es nicht nur um von der Geschichtsschreibung ausgeblendetes Wissen, sondern um eine generelle Neujustierung der Disziplin.

Die Konferenz setzt sich aus Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Gebäudelektionen und Spaziergängen zusammen.

Die englischsprachige Konferenz wird simultan ins Deutsche übersetzt.

Seit einigen Jahren streben Architekt*innen, Architekturhistoriker*innen- und Theoretiker*innen eine Dezentrierung ihrer Disziplin an. War die Architekturgeschichte der Moderne vom Kanon einer Geschichte der entwerfenden Architekt*innen und ihrer Bauten bestimmt, so untersuchen multidisziplinäre Forschungsansätze inzwischen Architektur als ein Feld kollaborativer Praxis des Zusammenwirkens unterschiedlichster Akteure, Ökonomien, Materialen, Wissenssorten und Technologien. Mit der Dezentrierung weg vom Objekt des Gebauten hin zum Prozess des Herstellens, der Produktion von Architektur, werden Gebäude nicht als fixe, sondern als dynamische Gefüge des Zusammenwirkens von Klima, Boden, unterschiedlichen Stoffkreisläufen, Energieflüssen und Kräfteverhältnissen relevant. Das schließt auch deren Vor- und Nachleben ein, die Landschaften und Ökosysteme, die für die Gewinnung von Baumaterialien zerstört wurden, die Trümmerberge, Schutthalden und Materialspeicher, die die obsolet gewordenen Gebäude beherbergen.

Die Konferenz Bauhaus Matters wird in drei Themenblöcken Tiefenbohrungen im ikonischen Gebäude unternehmen. Mit dem Begriff ‚Matter‘ sind dabei bewusst mehrfache Konnotationen angesprochen: ‚Matter‘ im Sinne der Befragung seiner aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen Relevanz, ‚matter‘ aber auch als physisch materielle Aktivität, die dessen Prozessualität und Veränderbarkeit einschließt. Im Bauhausgebäude sind diese begrifflichen Facetten permanent präsent: in den Spannungsverhältnissen zwischen Betondecken und Steinholzböden, die sich in den Rissen im Boden abzeichnen, im Bauforschungsarchiv als Reservoir der Kreisläufe von Materialien, Ökonomien und Technologien, innerhalb derer Bauhausbauten Veränderungen erfuhren, und in den diversen Erzählungen und Bedeutungszuschreibungen, mit denen das Gebäude aus Glas Stahl und Beton bis heute vermittelt wird.

So schlägt die Konferenz Neubetrachtungen des materialen Artefaktes Bauhaus vor, die nicht nur beispielhafte Gebäudelektionen für den zukünftigen Umgang mit diesem Gebäude sein können und den Rahmen der Denkmalpflege überschreiten. Sondern die Tagung versteht sich auch als Einladung, im Dialog mit einer Neuperspektivierung des modernen baulichen Erbes des Bauhauses auch Ansätze für das Baugeschehen der Gegenwart zu verhandeln. Was folgt aus dem Obsoletwerden des modernen Wissens der Gestalter*innen? Wie lassen sich in der Kritik und Abstandsnahme von statischen Konzeptionen von Architektur als steingewordenem finalen Produkt Strategien des Bauens als Koproduktion materialer Stoffkreisläufe, Energieflüsse und Ökosysteme entwerfen?

Ein Gemeinschaftsprojekt von Stiftung Bauhaus Dessau und Hochschule Anhalt