Barbara Steiner: Sunkoo, du hast Sakristei als Titel für die Ausstellung gewählt: Wie kommt es dazu? Im nicht-religiösen Bauhauskontext mutet es etwas überraschend an, einen solchen Begriff zu wählen.

Kang Sunkoo: In der Sakristei einer Kirche wird die Feier einer Glaubensgemeinschaft vorbereitet. Der Titel verkörpert die Themen meiner Ausstellung, die ich behandeln wollte: Als Erstes der Anlass, die Hinleitung zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhaus Dessau und die Frage, was ein solches Ritual bedeuten könnte. Zweitens, der Aspekt der Sakralität im historischen Bauhaus und der heutigen reliquienhaften Verehrung des Bauhauses. Drittens, die Beschäftigung mit meinem eigenen Glauben und Nichtglauben.

Ich hatte diesen Titel bereits im Sinn, während ich an der künstlerischen Ausstattung des Ateliers im Meisterhaus Schlemmer arbeitete, meiner ersten Beschäftigung mit dem Bauhaus Dessau im Jahr 2023. Ich habe für meine Arbeit dann den Titel Schrein gewählt, weil es auch ein Schrein geworden ist, zum Gedenken und zur Ehrerweisung an drei Menschen, die durch Rassisten in Dessau getötet wurden.

*

BS: Bereits in deiner Arbeit für das Atelier im Haus Schlemmer hast du auf dunkle Stellen in dieser reichhaltigen und nach außen strahlenden Kulturregion hingewiesen – wie erwähnte rassistisch motivierte Morde. Auf das kulturelle Erbe Bauhaus schaust du kritisch, doch sehe ich darin auch eine deutliche freundliche Zugewandtheit.

KS: Zuerst verspürte ich Ekel gegenüber einer empfundenen Scheinheiligkeit: Während Baudenkmäler mit dem Label UNESCO-Weltkulturerbe heiliggesprochen wurden und heute kunsthistorische Wallfahrtsorte geworden sind, ehemalige „Meister“ des Bauhauses quasi wie Heilige verehrt werden, wurden in Dessau Menschen ermordet, weil man sie als nicht dem Ort zugehörig betrachtet hat.

Meine Sympathie bezieht sich weniger auf das Erbe selbst, sondern mehr auf das heutige Bauhaus Dessau. Ich bin deiner Einladung gefolgt, weil ich Vertrauen in deinen Umgang mit dem Erbe als Direktorin des Bauhauses habe – die kritische Betrachtung und die gleichzeitige Sorgsamkeit. Mir gefällt die sorgfältige Arbeit der Bauforschung der Stiftung Bauhaus Dessau, die mich an eine moderne Dombauhütte erinnert, die sich unentwegt um ihre Kathedrale kümmert. Ich identifiziere mich mit dieser bestimmten Balance zwischen dem scheinbar widersprüchlichen Bedürfnis einer gewissen Entweihung und der gleichzeitigen Bewahrung.

*

BS: Du bist in Südkorea geboren und kamst als Kind nach Deutschland, nach Düsseldorf. Dort wurdest du katholisch sozialisiert. Welche Rolle spielt der Glaube heute für dich?

KS: Für die, die vielleicht nicht wissen, dass Korea sehr stark christlich geprägt ist: Es ist vermutlich eine wesentlich christlichere Gesellschaft als die deutsche. Mit vielen aktiven, sehr religiösen Gläubigen. Mein Vater kommt aus einer katholischen Familie, meine Mutter ging in Seoul zu einer protestantischen Kirche und kommt aus einer buddhistischen Familie. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die an ein schamanistisches Ritual im Haus meiner Großeltern. Meine Eltern hatten mich vormals aber nicht religiös erzogen. Ich bin erst nach Ankunft in Düsseldorf während der Grundschulzeit aus eigenem Willen in die katholische Kirche eingetreten. Ich war Messdiener, sehr gläubig und habe viel Zeit in Kirchen verbracht. Aus politischen Gründen und aus Zweifel an meinem Glauben bin ich vor vielen Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten, aber ich bete immer wieder, aus Angst, Dankbarkeit und wenn ich sakrale Räume betrete.

*

BS: Für diese Ausstellung spielte das Buch über Josef Albers mit dem Titel „The Sacred Modernist: Josef Albers as a Catholic Artist“ eine wichtige Rolle. Von diesem Buch ausgehend hast du dich mit dem Glauben der Bauhäusler*innen befasst.

KS: Während meines zweiten Aufenthalts in Dessau im Jahr 2024, der Bauhaus Residency im Meisterhaus Muche, las ich im erwähnten Buch einen wunderbaren Katalogtext über Josef Albers. In dieser Zeit besuchte ich zudem Ausstellungen im Bauhausgebäude und im Bauhaus Museum Dessau. In Wittenberg sah ich mir die Sammlung der Luther Gedenkstätten an. Ich lernte über die katholische Kindheit von Albers im Ruhrgebiet, in der er mit seinem Vater, einem Malermeister, hölzerne Grabkreuze lackierte. Ich las von seiner bis zum Lebensende praktizierten Religiosität, bewunderte seine architektonischen Skizzen, die die Proportionen von Kathedralen analysierten. Ich konnte mir vorstellen, wie sich Albers angesprochen gefühlt haben muss von dem ersten Bauhaus Programm von 1919 mit dem Holzschnitt der Kathedrale von Lyonel Feininger und dem Bauhaus Manifest, dem Programmtext von Walter Gropius.

Mich fasziniert und erschreckt die religiös und totalitär anmutende Sprache dieses Textes von Gropius, Formulierungen wie „Das Endziel“ oder „aus Millionen Händen“. Wenn ich mich richtig erinnere, hängt in der Ausstellung im Bauhaus Museum Dessau neben dem Bauhaus Manifest eine Ausgabe der Zeitschrift Frühlicht herausgegeben von Bruno Taut, mit dem Text Haus des Himmels. Die geheime Korrespondenz der Gläserne Kette habe ich erst vor kurzem gelesen und bin fasziniert davon, wie sich explizit unterschiedliche Vorstellungen von Glauben schriftlich und zeichnerisch innerhalb der Gruppe ausdrückten, zu der auch Walter Gropius gehörte. Auch wenn Gropius sich scheinbar nie unter seinem Pseudonym Mass, in dieser „privaten Chatgruppe“ geäußert hat, lese ich eine ähnlich religiöse Sprache in seinem Programmtext für das Bauhaus. Bei all diesen Architekten erkenne ich eine Verbindung zwischen Architektur als künstlerischen Ausdruck und dem Glauben. Das frühe Bauhaus ist dem noch stark verhaftet.

*

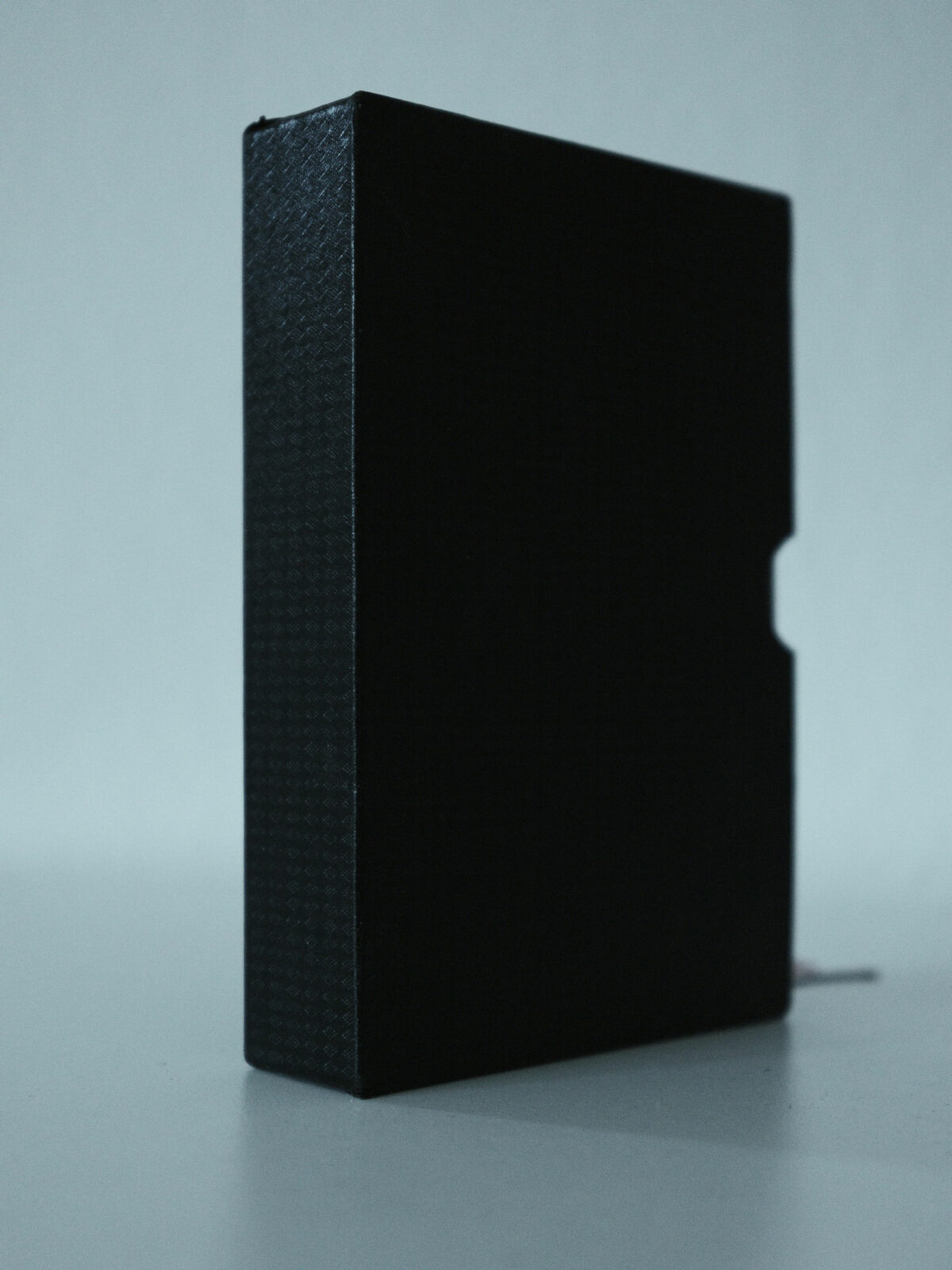

BS: Ein wichtiger Ausgangspunkt für diese Ausstellung war das Gotteslob, das gemeinsame Gebets- und Gesangbuch der römisch-katholischen Bistümer in den deutschsprachigen Ländern. Es wurde auch zum Plakatmotiv. Was bedeutet dir dieses Buch, und welche Rolle spielt es für diese Ausstellung?

KS: Ich hatte das Gotteslob nach vielen Jahren in der Wohnung meiner Eltern wiedergefunden. Als ich an der Konzeption von Sakristei zu arbeiten begann, habe ich für das Jahresprogramm der Stiftung Bauhaus Dessau das Buch fotografiert. Das war bevor ich überhaupt die neuen Arbeiten für die Ausstellung konkretisiert hatte.

*

BS: In meiner Kindheit war das Gotteslob schwarz eingebunden mit Goldschnitt. Als Kind hatte es für mich stets eine geheimnisvolle Aura. Die Gebrauchsversion, die heute in den Kirchen ausliegt, ist viel heller, sogar mit Ornament. Eigentlich ist das Gotteslob in der Anmutung nun selbst viel säkularer geworden. In deinem Foto wird das Gebets- und Gesangbuch hingegen zu einem mystisch-magischen Objekt.

KS: Ich wollte das Buch wie eine sakrale Architektur oder vielleicht wie ein Modell einer solchen fotografieren. Ich habe dabei an die heilige Kaaba, den Monolith aus Kubricks Space Odyssey und Architektur von Mies van der Rohe gedacht. Ich war auch enttäuscht, als ich die heutigen Ausgaben des Gotteslobs gesehen habe. Trotz der politischen Schwierigkeiten, die ich mit der katholischen Kirche oder anderen institutionellen Religionen habe, ist mir diese geheimnisvolle Ästhetik, die man in verschiedenen Glaubensrichtungen findet, nach wie vor sehr nah.

Dieses Exemplar ist eine Ausgabe des Erzbistums Köln in einer aufwändigen Ausführung mit Schuber und Goldschnitt, die ich zur Taufe geschenkt bekommen habe. Auf der Innenseite des Umschlags steht handschriftlich eine schöne Widmung meiner Eltern, datiert auf den 3.4.1988. Das war der Ostersonntag, an dem ich als Zehnjähriger auf den Namen Peter getauft wurde, kurz bevor ich zur Erstkommunion ging. Die Positionen der zwei Lesebänder deuten darauf hin, dass das Buch das letzte Mal zur Andacht an Allerheiligen benutzt wurde, vermutlich am 1.11.1988. Ich mag es, dass diese Ausführung mit Schuber wie ein Monolith alleine stehen kann, wie ein Mahnmal oder eine Anklage, aber den Titel „Gotteslob“ trägt.

*

BS: Kommen wir nun zur Ausstellung selbst.

Bitte skizziere uns deine Überlegungen dazu.

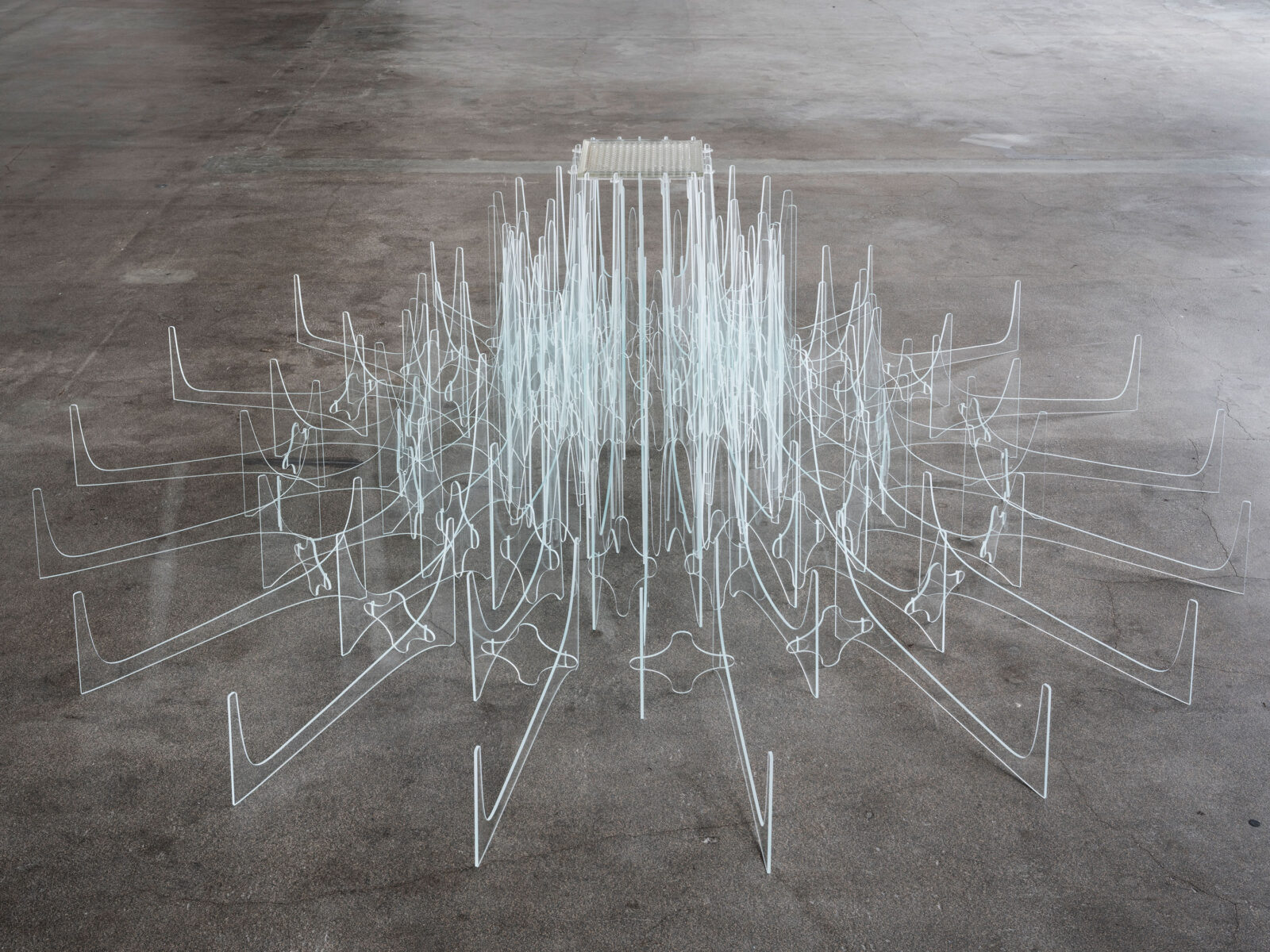

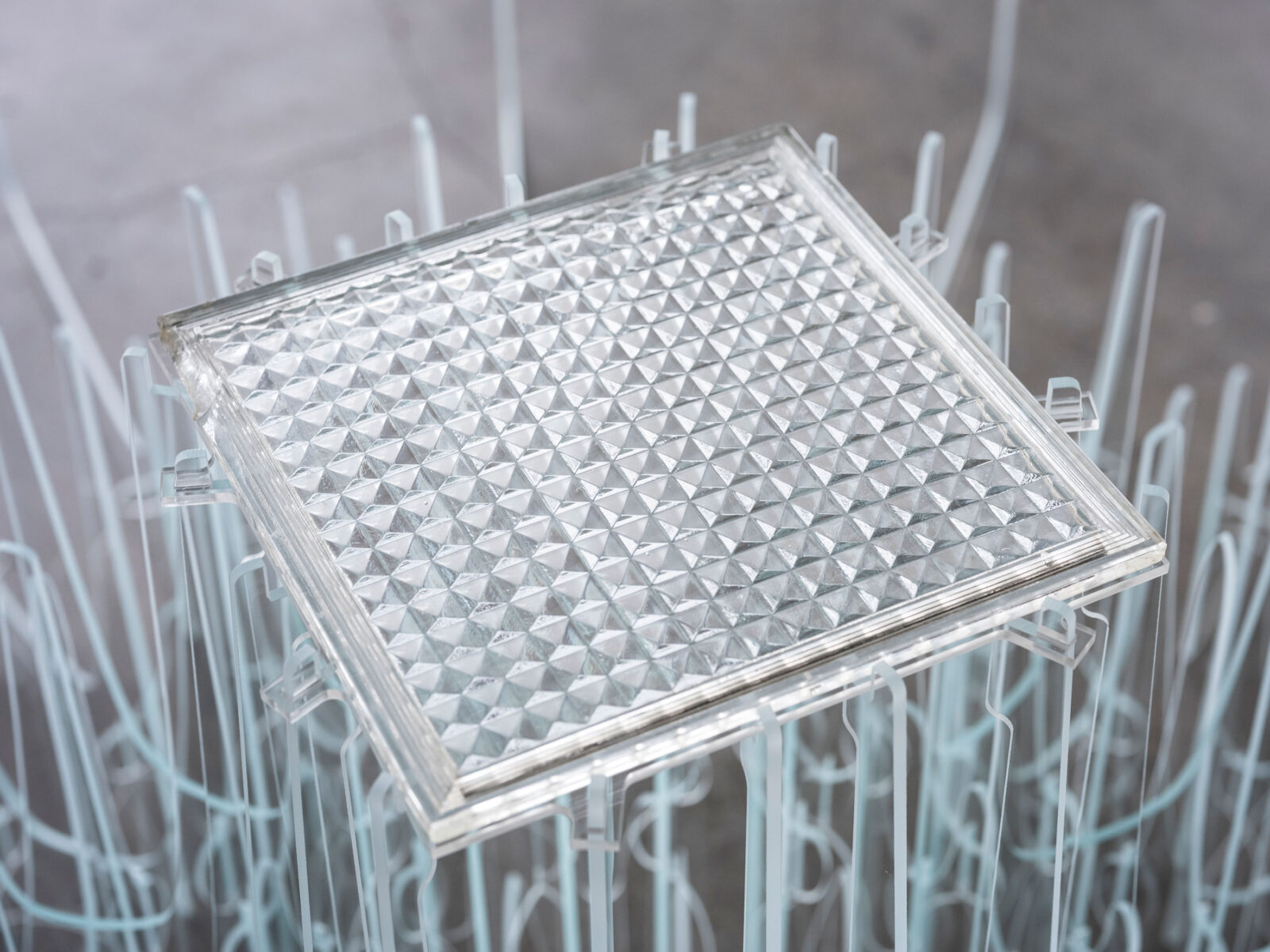

KS: Ich beziehe mich konkret auf die von der Stiftung Bauhaus Dessau geplante Jubiläumsausstellung Glas | Beton | Metall im Werkstattflügel des Bauhausgebäudes, die nach meiner Ausstellung eröffnen wird. Entsprechend dieser dreifaltigen Gliederung werden drei neue Arbeiten jeweils in dem Material hergestellt und in Paarung gebracht mit drei Objekten aus dem Bauforschungsarchiv der Stiftung Bauhaus Dessau: Die Arbeit Monstranz bildet eine Struktur aus Glasscheiben, in dessen Zentrum ein Luxfer-Prismenglas eingesetzt wird, das vormals im Jahr 1927 von Walter Gropius in der Siedlung Dessau-Törten verwendet wurde. Ebenfalls der Siedlung Törten entnommen ist der abgebrochene Rapidbalken aus Stahlbeton. Er wird in der Arbeit Golgatha inmitten eines quadratischen Felds installiert, umschart von vergrößerten gefalteten Händen in Betonabguss.

Die Arbeit Peter ist ein geknicktes, liegendes Kreuz aus unbehandelten Edelstahlprofilen. Aus der frontalen Perspektive ergibt sich für die Betrachtenden bildlich ein Petruskreuz, das umgedrehte Kreuz Jesu. Diesem Objekt wird die leere Zinksparbadewanne aus der Sammlung gegenübergestellt. Alle drei neuen Arbeiten sind in ihrer Dimension abgeleitet aus dem Maß der Architektur von Gropius, in die sie sich fügen. Die Kantenlängen des Kreuzes, der Durchmesser der Monstranz, das quadratische Feld von Golgatha; sie beziehen sich auf das Achsmaß von fünf Metern der raumbestimmenden Stahlbetonstruktur des Werkstattflügels.

*

BS: Du nutzt ausschließlich vorhandene Lichtverhältnisse, d. h. wir nehmen stark wechselnde Stimmungen im Raum wahr.

KS: Der Raum wird stetig dem Sonnenlicht ausgesetzt. Von morgens bis abends, während der gesamten Laufzeit der Ausstellung, es werden keine Vorhänge zugezogen, es wird kein Kunstlicht zugeschaltet. Durch die Positionierung der Objekte werden die zehn Felder zwischen den Stützen des ehemaligen Raums der Webereiklasse parallel zur ikonischen Vorhangfassade des Werkstattflügels in zwei Längsschiffe gegliedert. Die Arbeit Peter gemeinsam mit der Sparbadewanne wirkt wie eine Kapelle in der Raumhälfte, die durch diffuses Tageslicht erhellt wird. In der durch direktes Sonnenlicht beleuchteten Hälfte des Raums ergeben die Arbeiten Monstranz und Golgatha eine weitere Paarung. Sie liegen und stehen auf zwei Tüchern aus Paramentenstoff, der vierten Arbeit, Antimension. In die Tücher sind die ersten und letzten Wörter aus dem Bauhaus Manifest eingestickt.

*

BS: Deine Ausstellung liegt absichtsvoll vor der Eröffnung unseres hundertjährigen Jubiläums und soll zum Jubiläum hinführen. Jubiläen werden nicht zuletzt auch dafür kritisiert, dass der verehrte Gegenstand sehr schnell in eine Art Reliquienkult einmündet.

KS: Als wir begannen an der Ausstellung zu arbeiten, sagtest du, dass Ihr als Stiftung auch daran arbeitet diese Überhöhungen ein Stück weit zu dekonstruieren. Ich sagte, dass ich es schön finde, dass wir Menschen stets nach diesen Ikonen suchen und glauben, dass durch diese scheinbar toten Dinge etwas auf uns wirkt.